Seit Ende des 12. Jahrhunderts ist die Existenz von Eckernförde belegt. Auf halber Strecke zwischen Kiel und Schleswig, im Osten an einer großen sich weit öffnenden Förde gelegen, im Westen vom Windebyer Noor begrenzt, lag die Stadt strategisch günstig auf einer gut zu schützenden Halbinsel. Erst im 18. Jahrhundert setzte ein merklicher Aufschwung ein. Eckernförde wurde als Reederei- und Fischereiort bedeutend. Mit Beginn der Preußenzeit nach der Annexion 1867 wurde Eckernförde Kreisstadt und blieb es bis 1970. Heute hat Eckernförde 21.500 Einwohner.

Wie alles begann

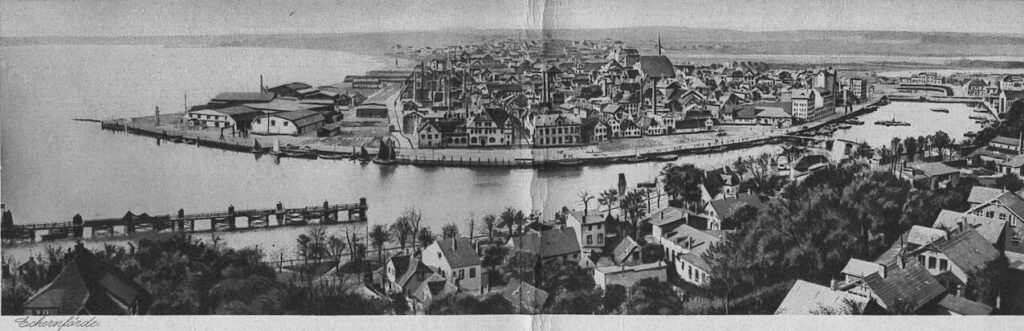

Eckernförde wurde 1197 zum ersten Mal als “Ekerenvorde” erwähnt. Der Name bedeutet entweder “Förde bei der Eckernburg” oder “Eichhörnchenfurt”. Der Name bezog sich wahrscheinlich zuerst auf die „Ykernaeburgh”, einer Burganlage, die der dänische König gegen Ende des 12. Jahrhunderts zum Schutz eines hier verlaufenden Handelsweges hatte errichten lassen. 1231 wird im Erdbuch König Waldemars II. (*1170/1202-1241†) die “Ykernaeburgh” erwähnt, die wohl als Verwaltungsmittelpunkt eines dänischen Grenzlandbezirks diente und wahrscheinlich auf dem nördlichen Fördeufer lag. Auf der Halbinsel gegenüber der Burg entstand dann eine Siedlung, die an drei Seiten vom Wasser geschützt wurde; nur im Süden bestand eine schmale Landverbindung. Der bis heute erhaltene regelmäßige Grundriss der Altstadt deutet auf eine planmäßige Gründung hin, weshalb die Annahme, dass Eckernförde aus einer Fischersiedlung hervorging, zumindest in Frage gestellt werden muss. Die Kieler Straße bildet die von Nord nach Süd verlaufende Hauptachse, die sich über die Frau-Clara-Straße bis zum Hafen im Norden fortsetzt. Zum Übergang über die Förde führt dagegen die rechtwinklig von der Hauptachse abzweigende Langebrückstraße. Später wurde die Verbindung zugeschüttet und eine feste Landverbindung geschaffen. Im Winkel zwischen Kieler- und Langebrückstraße liegen der Kirchplatz mit der Pfarrkirche St. Nikolai und südlich anschließend der Marktplatz. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gelangte das im Herzogtum Schleswig gelegene Eckernförde in den Besitz der Grafen von Holstein. Wahrscheinlich erhielt die Siedlung schon in dieser Zeit das Stadtrecht. Allerdings ging die Original-Urkunde bei einem Brand 1416 verloren, weshalb Eckernförde im Jahre 1543 das Stadtrecht erneut bestätigt wurde.

Die Stadt als Spielball der Geschichte

Wirtschaftlich war die kleine Stadt lange Zeit nur wenig bedeutend; Kriege und verheerende Sturmfluten zogen die Stadt immer wieder in Mitleidenschaft. Im 15./16. Jahrhundert diente die Stadt als Seehafen für Rendsburg und neben der Fischerei gab es in geringem Umfang Küsten- und Seehandel. Das wichtigste Erzeugnis war, das im westlichen Ostseeraum recht weit verbreitete, der abführenden Wirkung wegen „Kakabille“ genannte Bier. Bei der Landesteilung von 1544 fiel Eckernförde an die Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf. Während des “Kaiserlichen Krieges” eroberte der dänische König Christian IV. (*1577/1588-1648†) am 4. April 1628 die Stadt. Nach ihrer Niederlage im Großen Nordischen Krieg mussten die Herzöge 1721 ihren Anteil am Herzogtum Schleswig mitsamt der Stadt Eckernförde an den dänischen König abtreten.

Aufschwung durch Seefahrt und Sommerfrischler

Erst im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts kam es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Mit dem Reederei- und Handelshaus von Christian Otte (*1674-1747†) entstand damals in Eckernförde die größte Privatreederei der Herzogtümer, die mit ihren Schiffen bis ins Mittelmeer fuhr. Sein Sohn Friedrich Wilhelm Otte (*1715-1766†) gründete zudem in Eckernförde eine Fayence-Manufaktur, die allerdings nur von 1759 bis etwa 1780 bestand. Nach dem Tod Friedrich Wilhelm Ottes im Jahre 1766 wurde die Reederei nach und nach aufgelöst. In der Altstadt finden sich mehrere Bürgerhäuser, die an die Blütezeit Eckernfördes im 18. Jahrhundert erinnern. 1831 wurde im heutigen Stadtteil Borby der Seebadebetrieb aufgenommen, später auch in Eckernförde. Bis heute ist der Fremdenverkehr ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Das Gefecht und Kieler Sprotten

Während der schleswig-holsteinischen Erhebung 1848 bis 1851 kam es am 5. April 1849 vor Eckernförde zu einem Gefecht zwischen einem dänischen Geschwader, das hier Truppen anlanden wollte, und schleswig-holsteinischen Küstenbatterien. Das in Brand geschossene Linienschiff “Christian VIII” explodierte, während die Fregatte “Gefion” aufgebracht wurde. Das „Gefecht von Eckernförde“ sorgte über Deutschland hinaus für Schlagzeilen und wurde als Seeschlacht gefeiert, obwohl es durch Küstenbatterien gewonnen wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Fischerei und die Fischverarbeitung zum dominierenden Wirtschaftsfaktor der Fördestadt. Fortan dominierten die Schornsteine der zahlreichen Räuchereien mit ihren “Altonaer Öfen“ in der östlichen Altstadt, dem traditionellen Wohngebiet der Fischer, die Silhouette Eckernfördes. Eine besondere Spezialität waren die berühmten, nach dem Verladebahnhof Kiel benannten “Kieler Sprotten”.

Kreisstadt Eckernförde

1867 wurde Schleswig-Holstein preußische Provinz und Eckernförde Kreisstadt. Durch den Bau der Eisenbahnstrecke Kiel-Flensburg 1880/81 und der Kleinbahn Eckernförde-Kappeln 1887/90 wurde die Fördestadt regionales Zentrum und Umschlagplatz für Agrarprodukte. Seinen schwärzesten Tag erlebte Eckernförde in der Nacht von 12. Auf den 13. November 1872 durch das Ostseehochwasser. Keine Stadt wurde mehr betroffen als das an der großen Bucht liegende Eckenförde. 87 Häuser wurden zerstört, 137 beschädigt. Wie durch ein Wunder starb kein Mensch. Seit 1893 wird im Rahmen der Kieler Woche alljährlich die als “Aalregatta” bekannte Segelwettfahrt von Kiel nach Eckernförde ausgerichtet. Durch die Teilnahme vieler Kreuzer- und Schoneryachten aus dem In- und Ausland und das häufige Erscheinen des Kaisers stand Eckernförde bis zum Ersten Weltkrieg einmal im Jahr im gesellschaftlichen Rampenlicht. 1906 wurde ein Verein gegründet, der Fischer als „Yachtmatrosen“ auf die großen Segelyachten nicht nur des Kaisers vermittelte. Mit der Kreisreform in Schleswig-Holstein 1970 wurden die Landkreise Rendsburg und Eckernförde vereinigt. Kreisstadt ist seitdem Rendsburg. Seit dem 15. November 2012 ist es wieder möglich, das alte Autokennzeichen ECK zu nutzen. Davon wird nicht nur in der Stadt Eckernförde reichlich Gebrauch gemacht.

Die Marinestadt

Durch die Gründung der Torpedoversuchsanstalt 1912 und der Marinegarnison 1936/37 kam es zu einem raschen Bevölkerungsanstieg und zur Ausdehnung der Stadt nach Norden und Süden. In beiden Weltkriegen wurden in der bis heute als Wehrtechnische Dienststelle der Bundeswehr bestehenden Torpedoversuchsanstalt Unterwasserwaffen entwickelt und erprobt. Bis heute wird das Stadtbild von dem 1930 errichteten, backsteinernen Rundsilo beherrscht. Der Zustrom von Flüchtlingen nach Kriegsende 1945 ließ die Bevölkerungszahl erneut deutlich steigen. Am 1. April 1934 wurde das am nördlichen Fördeufer der Stadt gegenüberliegende Dorf Borby eingemeindet. Die ehemalige Dorfkirche ist die älteste Kirche an der Eckernförder Bucht. Auf der Borbyer Seite des Hafens steht die überlebensgroße bronzene Standfigur des “Großen Kurfürsten”. Das Denkmal stand ursprünglich im ostpreußischen Pillau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es in Eckernförde aufgestellt. 140 Jahre – von 1868 bis 2008 wurden in der ehemaligen „Baugewerkschule“ tüchtige Baumeister und später auch Architekten ausgebildet. Die Schule wurde geschlossen und ging in der Hochschule Lübeck auf. Die Landesfischereischule bestand von 1967 bis 1990 in Eckernförde, bevor sie nach Rendsburg umzog.

Dr. Jann M. Witt (1125)

Quelle: Jann M. Witt, „Eckernförde – Geschichte einer Hafen- und Marinestadt“, 2006, Hamburg, Convent-Verlag, ISBN 3934613969

Bildquellen: Wappen: Wappenrolle des Landes SH; Panorama 1915: Wikipedia gemeinfrei; Karte Braun_hogenberg 1618: gemeinfrei; Gefecht: Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen; Sturmflut: Allgemeine Familienzeitung, Stuttgart 1873