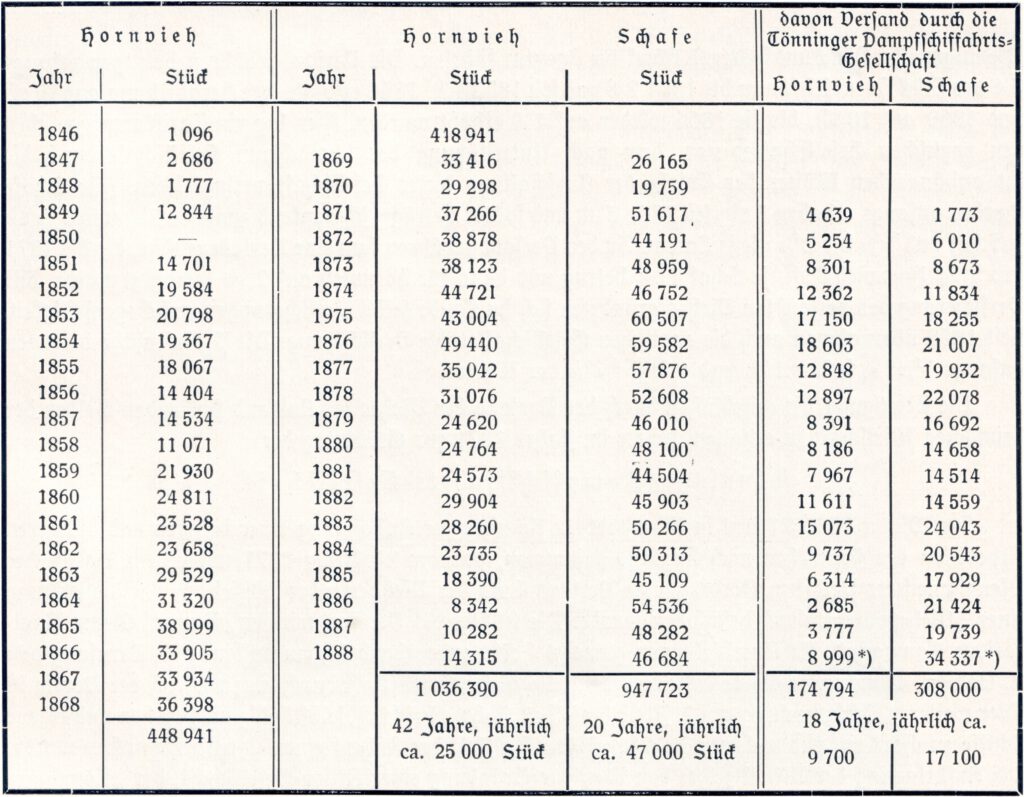

Bis 1844 galt für Großbritannien ein striktes Einfuhrverbot für Rindfleisch. Dieses musste aufgehoben werden, weil im Vereinigten Königreich zur Förderung der aufstrebenden Tuchindustrie immer mehr Flächen für die Schaf- statt für die Rinderzucht genutzt wurden und zugleich die Bevölkerung explosionsartig wuchs. Das bescherte Tönning an der Eider im dänischen Gesamtstaat nach der Kontinentalsperre von 1803 bis 1807 den zweiten Boom im 19. Jahrhundert. Von 1846 bis in die Preußenzeit 1888 wurden über eine Millionen Rinder nach England exportiert.

Wohlstand durch Gräsen

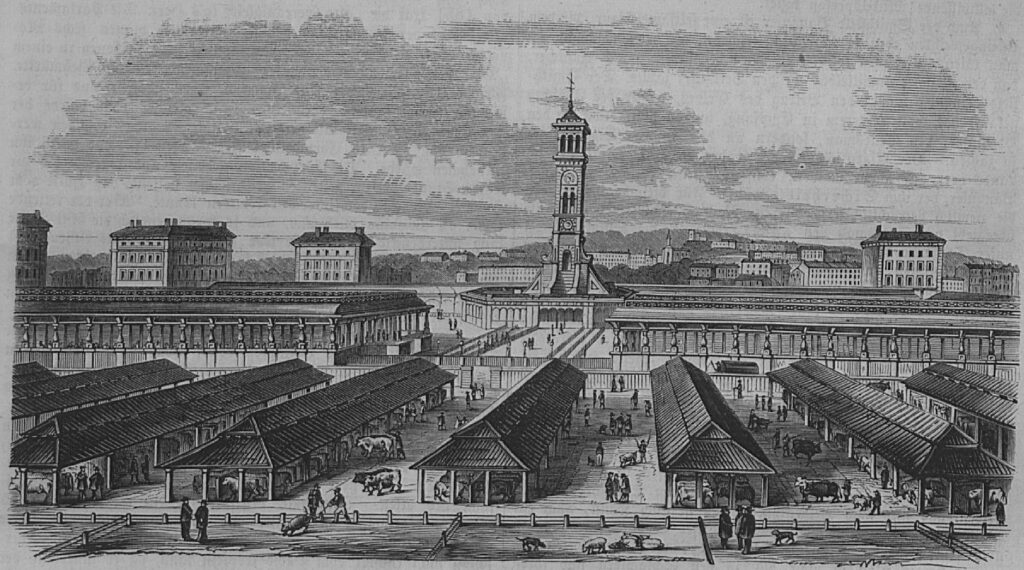

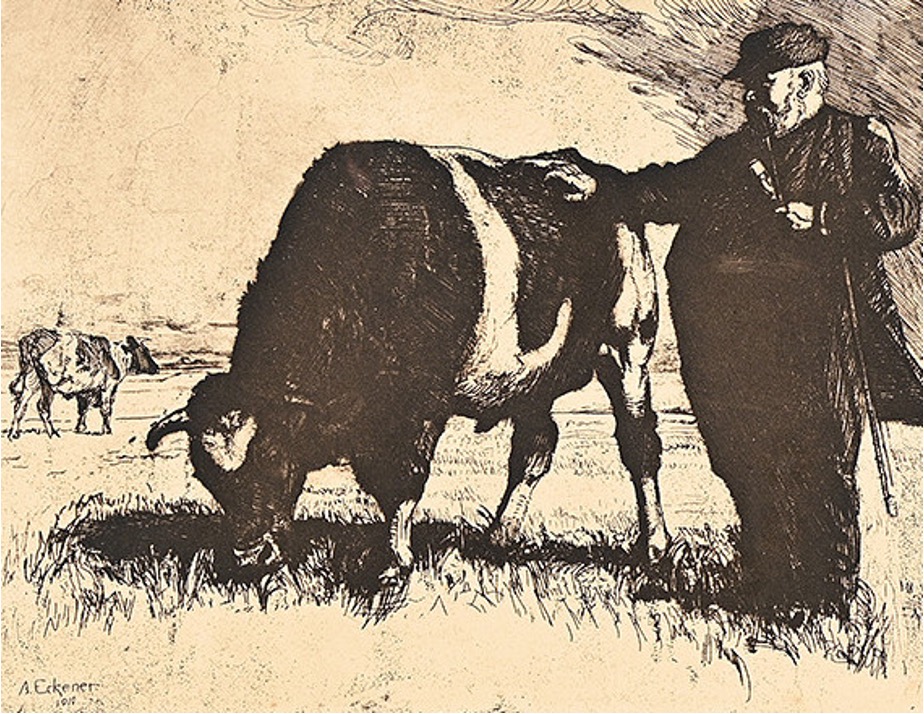

Das Hornvieh kam anfangs vor allem aus Jütland. Magervieh wurde im Frühjahr in die nordfriesischen Marschen getrieben und dann auf dem Viehmarkt in Husum verkauft. Käufer waren dort vor allem Bauern aus Eiderstedt. Bald dominierte das aus England stammende Shorthornrind, rein oder eingekreuzt, das wenig Milch gab, aber viel und fettes Fleisch bildete. Auf den Weiden Eiderstedts konnten die Bauern dann quasi zusehen, wie die Ochsen fett und fetter wurden. Das Fleisch aus Eiderstedt galt als besonders schmackhaft. Es wurde – anders als aus anderen Importgegenden – nicht zusammen mit britischen Rindern auf dem Deptford Market gehandelt, sondern auf dem Metroplitan Cattle Market, dem Viehmarkt von Islington. Dort kauften die Metzger für das reiche Londoner Westend ein.

Ein rein englisches Geschäft

Die Züchter, die Viehhändler, die Gräser auf Eiderstedt – alle profitierten. Allerdings blieb das Geschäft mit dem Transport in englischer Hand. Und englische Agenten verdienten auch an den sogenannten Gräserkrediten. Zwar gab es schon Sparkassen, doch vergaben diese nur langfristige Kredite. Die Bauern brauchten aber schnelles Geld. Im Frühjahr musste das Magervieh gekauft, im Herbst mussten die Ochsen verkauft werden. Dieses Geld gab es lange nur von englischen Agenten. Der Dithmarscher Bauer Gustav Adolph Thomsen (*1833- 1915†) und andere wollte das beenden. Sie gründeten 1871 die „Tönninger Dampfschiffahrtsgesellschaft“. Fünf Jahre später folgte die „Tönninger Darlehensbank“.

Aus Dänen werden Preußen

Der Export nach England über Tönning wuchs und wuchs und erreichte in seinen Hochzeiten 50.000 Rinder pro Jahr. Wichtig war, dass es Vieh aus Dänemark war. Südlich der Elbe, in Deutschland, herrschte die Maul- und Klauenseuche. Diese wollten die Briten auf keinen Fall importieren. Mit dem 2. Schleswigschen Krieg wurde Schleswig-Holstein von den Preußen annektiert und war damit Teil Deutschlands. Die Exporteure mussten nun für jede Dampferladung schriftlich garantieren, dass alle Rinder in Dänemark und Schleswig-Holstein aufgezogen worden waren.

Ein Ende ohne Schrecken

1887 kam es im Deutschen Reich zu einem starken Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. England stoppte darauf den Import von Vieh. Von 1888 gab es keine Viehtransporte mehr von Tönning nach England. Für Tönning war das der zweite Zusammenbruch nach dem Ende der Kontinentalsperre. Für die Landwirte auf Eiderstedt änderte sich jedoch nichts. Das Gräsen und der Viehhandel gingen weiter. 1887 erreichte die Marschbahn Husum. Der Husumer Bürgermeister Emanuel Gurlitt (*1826-1896†) hatte gegen erhebliche Widerstände den Bau eines modernen Viehmarktes für bis zu 5.000 Rinder und 2.000 Schafe durchgesetzt. Nun rollten die Züge mit Hornvieh in den Süden, um die Massen der Menschen zu versorgen, die nun in den Gruben, an den Hochöfen und in den Fabriken Deutschlands Aufstieg zur Industrienation vorantrieben.

Eine stolze Bilanz …

Von 1846 bis 1888 wurden 1.036 390 Stück Rinder nach England exportiert. Von 1869 bis 1888 dazu 947.723 Schafe. Das waren jährlich rund 25.000 Rinder und 20 Jahre nochmal 47.000 Schafe. Seit 1871 hatte die „Tönninger Dampfschiffsreederei“ davon 174.794 Rinder und gut 300.000 Schafe transportiert.

… die nicht nur glänzt

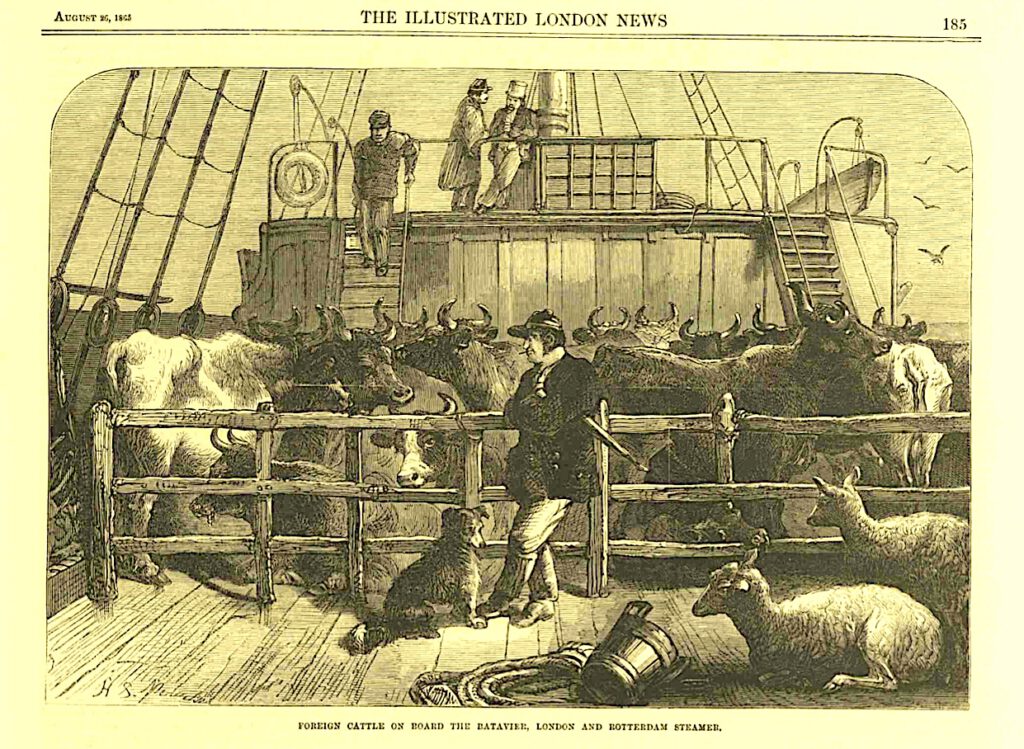

Ochsen und Schafe sind Landtiere. Der Transport über die Nordsee war für die Tiere eine Qual. Zeitgenössische Berichte belegen, dass es wirklich quälerisch zuging. Ein Dampfer musste in drei bis vier Stunden beladen werden, damit das Schiff mit der nächsten Flut die Eider bis zur Nordsee befahren konnte. Rund 20 Mann, die mit Ochsen umgehen konnten, trieben, schoben und bugsierten die Tiere in Hocken für vier bis sechs Ochsen. Dann wurden Sie angebunden. Wenn die Dampfer in England einliefen, waren die Tiere über und über voll Mist. Sie wurden dann für den Verkauf abgespült und abgerieben, damit sie danach auf dem Markt einen guten Eindruck machten. Die Schafe wurden meist als Deckslast gefahren. Eine widerliche Arbeit, stöhnten die Stauer. In ganz Tönning soll das jämmerliche Blöken der Lämmer zu hören gewesen sein, die ihre Mütter im Gewühl auf Oberdeck suchten. Die Böcke gerieten zum Teil aneinander, und stießen sich gegenseitig auch tot. Das Fleisch wurde unter den Ladearbeitern verteilt.

Husum löst Tönning ab

Während die Gräserwirtschaft vor allem die Kassen der Eiderstedter Bauern weiter füllte, fiel Tönning vom bedeutenden Hafenort auf das Niveau einer Kleinstadt zurück. Die Musik und der Handel spielten jetzt in Husum. Der dortige Viehmarkt wurde zu einem der größten im Deutschen Reich. Rund um den Viehmarkt gab es zahlreiche Gastwirtschaften. In denen wohnten die Viehhändler an Markttagen. Gehandelt wurde nur mit Bargeld. Jeder Kauf wurde mit Handschlag besiegelt. Der Viehhandel prägte die ganze Stadt. Bis in die 1960er Jahre wurden ganze Herden von Rindviechern durch die Stadt zum Viehmarkt am Wasserturm getrieben.

Werner Junge (1025*)

Quellen: Elisabeth Kaack, Rindfleisch von der Nordseemarsch fürs Empire, in: Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Tönninger Stadtgeschichte e.V. Heft 43/2025, S. 32-40; August Geerkens, in: Der Husumer Viemarkt, Husum 1994, ISBN 3-88042-716-X; August Geerkens, Die Schleswig-Holsteinische Bank und ihr Arbeitsfeld im Lichte geschichtlicher Entwicklung, Selbstverlang, Husum 1927; Werner Junge, Mal ‘ne Bank gründen – wie eine Aktienbank vor 90 Jahren entstand, 6.02.1986, NDR 1 Welle Nord, Sendung: Aus Politik und Wirtschaft.

Abbildungen: Postkarte Husum/Viehhandel: Archiv Thomas Friedrichsen; Fleischmark Islington, British Newspaperarchive; Batavia auf dem Weg nach London: Illustrated London News , August 1868; Schorthornochse: Zeichnung Alexander Eckener; Statistik aus August Geerkens, Die Schleswig-Holsteinische Bank und ihr Arbeitsfeld im Lichte geschichtlicher Entwicklung.