Am Broweg im nordfriesischen Risum-Lindholm erinnert nichts daran, dass dort Kriegsgefangene während des Zweiten Weltkrieges unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisteten. Es ist ein Beispiel für Vergessen und Verdrängen. Mehr als 130 Menschen sind in dem kleinen Lindholmer Lager an Krankheiten zugrunde gegangen, verhungert oder ermordet worden. Bisher existiert für sie nur ein kleiner Stein auf dem Friedhof in Lindholm. Dabei wurde gerade über dieses Lager an der Lecker Au, das wohl zu den schlimmsten in Nordfriesland gehörte, bereits vor Jahrzehnten manches veröffentlicht, während über andere häufig kaum Quellen und Aufzeichnungen existieren. Der Bibliothekar und Historiker Gerhard Hoch erforschte die Vorgänge als erster. In der „Geschichte Nordfrieslands“ wurde 1995 zusammenfassend über das Lager berichtet; in einem Projekt des Kreises Nordfriesland brachte das Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte 2004 weitere erschreckende Tatsachen ans Licht. Trotz dieser Ansätze beginnt erst jetzt das Aufarbeiten dessen, was in dem Schreckenslager passierte.

Gefangene schufteten in der nassen Marsch

Das von Stacheldraht umgebene „Sonderkommando“ lag nahe der Reichsstraße, der heutigen Bundesstraße 5, und der Eisenbahn von Lindholm nach Leck. Es galt als Straflager wegen „Arbeitsverweigerung“, Fluchtversuchen oder verbotener Beziehungen zu deutschen Frauen. Zunächst wurden hier in den Jahren 1940/41 vor allem französische, belgische und polnische Kriegsgefangene zusammengepfercht. Sie kamen in offenen Güterwaggons am Bahnhof Langenhorn an, wo sie mit Schlägen, Fußtritten und Kolbenstößen empfangen wurden. Von dort ging es zu Fuß ins Lager. Ein Gefangener aus Frankreich beschrieb die Ankunft: „Stacheldraht, zwei Meter hoch, einige Baracken, wie vom Aussatz zerfressen, und soweit das Auge reicht: Morast. Kein Haus, kein Baum.“ Die Gefangenen mussten unter menschenverachtenden Bedingungen am Ausbau der Lecker Au arbeiten. Die Deiche sollten erhöht und Gräben ausgehoben werden, um Überschwemmungen des Marschlandes möglichst zu verhindern und so die im Krieg dringend benötigten Ernteerträge zu verbessern. Mit dem Spaten mussten sie den nassen, schweren Klei abgraben. Sie übernachteten angezogen auf Holzpritschen ohne Strohsack oder Decken.

Nächtliches Strafexerzieren

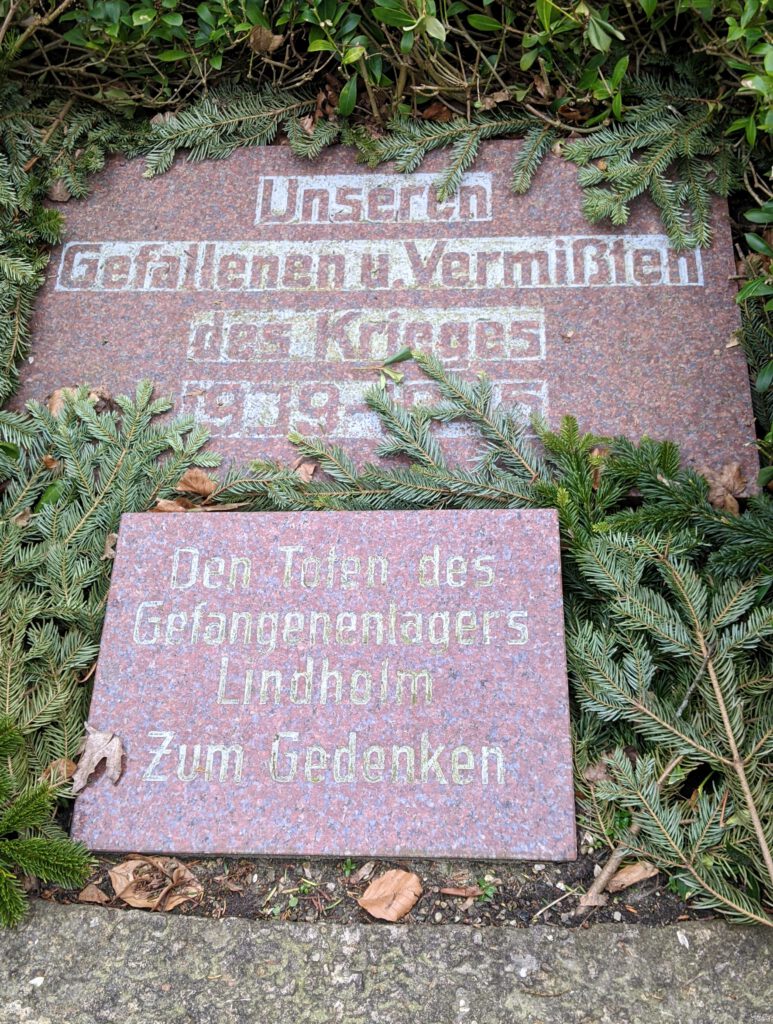

Der Kommandoführer Oberfeldwebel Peter Kring prügelte und misshandelte die ohnehin schon ausgemergelten Gefangenen, traktierte sie mit Anbrüllen, Schlägen und scharfen Pistolenschüssen. Erniedrigungen und langes, auch nächtliches Strafexerzieren zermürbten sie zusätzlich. Ein verzweifelter polnischer Gefangener verließ wohl versehentlich das Lagergelände. Als er zurückkehrte, wurde er erschossen. Drei Tage lang blieb sein Leichnam auf einer Leiter liegen, die Gefangenen mussten im Laufschritt über ihn hinwegspringen. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurden in den drei Baracken vor allem Kriegsgefangene von dort untergebracht, etwa 300. In der rassistischen NS-Ideologie galten sie als Untermenschen. Sie mussten in den völlig verlausten Baracken hausen. Mindestens 85 kamen im folgenden harten Winter bei einer Flecktyphusepidemie um. Nach einem Fluchtversuch wurde ein sowjetischer Gefangener am Deich erschossen. Andere erlagen den erbärmlichen Bedingungen. Die Leichen wurden in ein Massengrab in Lindholm geworfen, wo man sonst an Milzbrand krepierte Tiere vergrub. Es heißt, der Pastor habe sich gegen eine Bestattung auf dem Friedhof ausgesprochen. Nach Kriegsende wurde auf dem „Russenfriedhof“ ein kleines Kreuz aus Eisen aufgestellt, später eine Tafel mit einem Sowjetstern und der Inschrift „Opfer des unsinnigen Krieges“ hinzugefügt. Um 1960 fanden 114 von ihnen durch Umbettung ihre letzte Ruhe in der Gedenkstätte Gudendorf bei Meldorf. Aus Unterlagen der ehemaligen Wehrmachtsauskunftsstelle sind 131 Tote namentlich bekannt.

Kein Geheimnis

Ein Geheimnis waren die mörderischen Bedingungen im Lager nicht. Denn so mancher aus Südtondern war an den Arbeiten an der Lecker Au beteiligt. Dies galt etwa für den Landrat Dr. August Fröbe (*1901–1994†), in Lindholm geboren, der übrigens in den 1950er Jahren erneut für die Verbesserung der „Landeskultur“ in diesem Gebiet arbeitete, nämlich als Geschäftsführer der Programm-Nord-Gesellschaft. Stark involviert waren die Deich- und Sielverbände und das Deichbauamt in Niebüll. Dort hatte sich der mit den Arbeiten an der Lecker Au beauftragte Tiefbauunternehmer Claus Rohwer, Rendsburg, bereits im November 1941 beschwert, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen großenteils „wegen Unterernährung nicht einsatzfähig“ seien. Das Deichbauamt selbst schrieb: „Diese Bolschewisten waren sehr schwach und sie konnten die vorgesehene Arbeit einfach nicht leisten.“ Einheimische, die sie sahen, erinnerten sich, wie erschüttert sie von den „Elendsgestalten“ waren, dass aber auch Hass und Angst vor diesen von der Propaganda als minderwertig und gefährlich dargestellten Menschen herrschten. Einzelne halfen ihnen mit Nahrungsmitteln. Eine Lindholmerin berichtete, dass die Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion an der Rampe des Bahnhofs in Lindholm in der prallen Sonne ausharren mussten. Sie hätten mit den Worten „Frau, Wasser!“ um Hilfe gebeten. Während die Wachmannschaft sich in der Bahnhofsgaststätte amüsierte, habe sie im Einvernehmen mit dem Gastwirt Wasser und Brot gebracht. Wenn die Arbeit an der Lecker Au ruhte, waren die Gefangenen auf Bauernhöfen in der Umgebung eingesetzt, sodass viele mit ihnen in Berührung kamen.

Auch Kinder wurden Opfer

In der Wirtschaftsbaracke des Lagers Broweg wurden 1944 kleine Kinder von „Fremdvölkischen“ untergebracht, in verschleiernder Sprache als „Ausländerkinder-Pflegestätte“ bezeichnet. Mehrere von ihnen starben an Hunger oder Krankheiten, mindestens vier im Niebüller Krankenhaus. Hier wurden von 1943 bis Kriegsende 70 Geburten von „fremdvölkischen“ Kindern gezählt. Das Schicksal dieser schwächsten und völlig wehrlosen Leidtragenden ist ein weiteres bedrückendes Kapitel der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Mit der „Ausländerkinder-Pflegestätte“ am Broweg waren ebenfalls mehrere örtliche Stellen befasst, zum Beispiel die Kreisbauernschaft Südtondern in Leck.

Krieg und Zwangsarbeit in Nordfriesland

Lindholm war nur eines der Lager für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Nordfriesland. Weitere gab es zum Beispiel im Langenberger Forst, in Husum („Tausend-Mann-Lager“) und in Westerland auf Sylt. Als Kriegsgefangene oder Zivilarbeiter kamen bis 1944 über 10.000 Menschen in Einsatz. Nach der Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 befahl Hitler den Bau des sogenannten Friesenwalls. Neben Wehrmacht, Reichsarbeitsdienst, Freiwilligen und Dienstverpflichteten wurden zwischen September 1944 und Februar 1945 allein in Nordfriesland wohl über 16.000 Kriegsgefangene sowie etwa 4.000 Häftlinge aus den Konzentrationslagern Schwesing und Ladelund eingesetzt.

Prof. Dr. Thomas Steensen (0425)

Abbildungen: Fotos Thomas Steensen

Literatur: Arne Bewersdorff, „Die Arbeiten an der Regulierung und Bedeichung sind eingestellt. Die daselbst beschäftigten Kriegsgefangenen arbeiten in der Landwirtschaft.“ Zwangsarbeitende im Deichbau und Küstenschutz. In: Uwe Danker, Nils Köhler, Eva Nowottny und Michael Ruck (Hrsg.): Zwangsarbeitende im Kreis Nordfriesland 1939–1945, Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2004, S. 240–270.; Gerhard Hoch, Broweg – ein Straflager in Nordfriesland. In: Grenzfriedenshefte 41 (1994), Heft 1, S. 33–50; Beate und Wolfgang Jandt, Jan Adamczyk. Das Lager Broweg. In: Lebensbilder aus der Zeit des Nationalsozialismus. Hrsg. vom Niebüller Geschichtsverein, Niebüll 2015, S. 43–47; Verena Meier, Das Lager und die Gedenkstätte für sowjetische Kriegsgefangene in Gudendorf, Hrsg, von der Bürgerstiftung Schleswig-holsteinische Gedenkstätten, Husum Verlag, Husum, 2021; Fiete Pingel und Thomas Steensen, Die KZ‐Außenlager Husum‐Schwesing und Ladelund. In: Zwangsarbeitende im Kreis Nordfriesland 1939–1945 (s. o.), S. 271–293; Thomas Steensen, Geschichte Nordfrieslands von 1918 bis in die Gegenwart, Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 2008, ISBN 978-88007-349-4; Thomas Steensen: Das vergessene Leid. In: Husumer Nachrichten und weiteren Ausgaben des shz, 26.3.2025.