Wann Heinrich von Zütphen geboren wurde, ist nicht bekannt. Sicher ist, der evangelische Prediger starb am 10. Dezember 1524 durch die fürchterliche Folter eines Mobs von Dithmarscher Bauern in Heide. Mitten in der Reformation wurde Zütphen das Opfer von Intrigen und dem Kampf der alten katholischen gegen die neuen protestantischen Strukturen. Der Märtyrertod im hohen Norden erregte durch eine vielfach gedruckte Beschreibung auf Hoch- und Plattdeutsch von Martin Luther im ganzen deutschen Sprachgebiet großes Aufsehen. Die Geschichte „Vom Bruder Heinrich in Dithmarschen verbrannt“ von Luther bildete den Anfang einer ganzen Serie von Zütphen-Geschichten und Gedichten.

Alles beginnt in Wittenberg

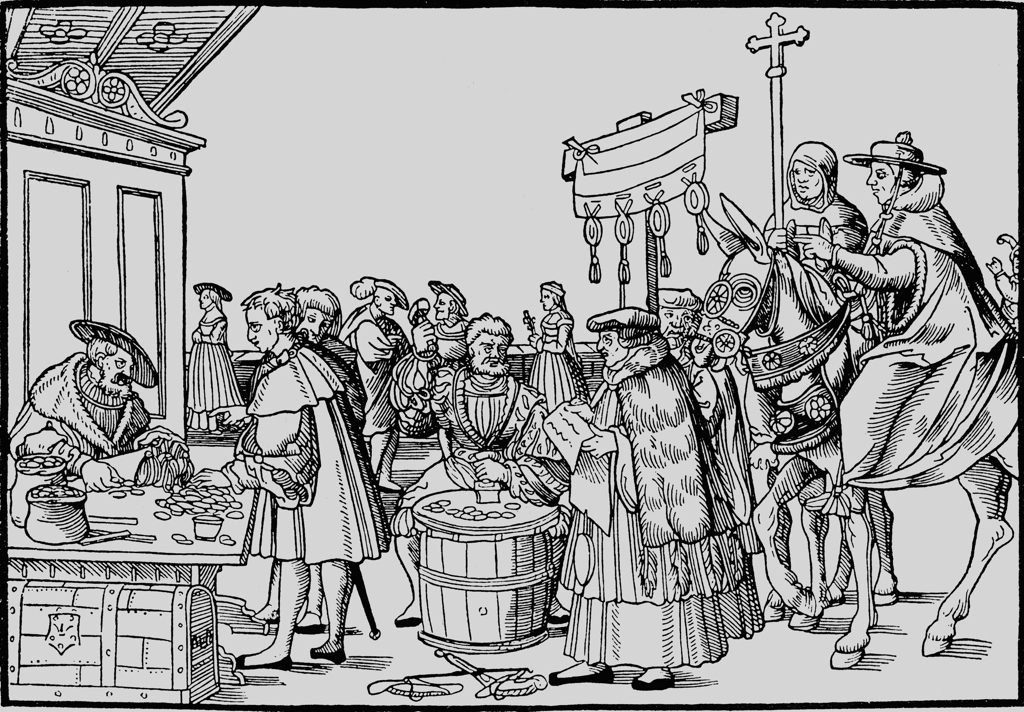

Da Zütphen bei seinem Tod etwa 36 Jahre gewesen sein soll, wird sein Geburtsdatum 1488 oder 1489 vermutet. Bekannt ist, dass er 1508 als Student aus Zütphen im niederländischen Herzogtum Geldern nach Wittenberg kam. Dort nahm er ein Semester vor Martin Luther (*1483-1546†) sein Studium auf. 1514 ging er erst als stellvertretender Prior der Augustiner nach Köln und dann als Prior nach Dodrecht in Südholland. 1518 predigte Zütphen dort gegen den Ablasshandel und kehrte darauf an die Universität in Wittenberg zurück. 1522 wurde er in Antwerpen gefangen gesetzt und musste flüchten. Über Osnabrück gelangte er nach Bremen. Dort bekamen seine reformatorischen Predigten immer mehr Zulauf. Das verärgerte den Erzbischof von Bremen Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel (*1487-1558†), der einen Prozess wegen Ketzerei gegen Zütphen anstrengte.

Von Bremen nach Meldorf

Heinrich von Zütphen folgte in dieser Situation der Einladung des Meldorfer Pastors Nicolaus Boie d. J. (*1501-1542†) nach Dithmarschen und verließ am 28. November 1524 Bremen. Schon zwei Tage später traf er am Mittwoch in Meldorf ein. Da Zütphen im Geiste der Reformation predigte, rief seine Ankunft bei dem Prior des dortigen Dominikanerklosters Augustinus Torneborch sowie Pfarrer Johannes Schneck Widerstand hervor. Beide wandten sich am Sonnabend in Heide an die in der Bauernrepublik Dithmarschen regierenden Achtundvierziger. Sie warben dafür, den „ketzerischen Mönch“ unschädlich zu machen, dass sie sich damit beim Erzbischof von Bremen – formal Landesherr über Dithmarschen – großen Dank verdienen könnten. Die 48er ordneten schriftlich an, den Mönch aus Bremen des Landes zu verweisen. Falls nicht, wurde eine Strafe von 1.000 Gulden angedroht. Mit diesem Schreiben kehrten Prior und Pfarrer in der Nacht nach Meldorf zurück.

Zütphen predigt in Meldorf

Pastor Boie wollte die Aufforderung aus Heide nicht akzeptieren. Er machte geltend, dass die Auswahl der Prediger in die Zuständigkeit der Gemeinde fiel. Heinrich von Zütphen predigte am Sonntag in Meldorf. Danach verlas Torneborch auf den Kirchhof das Schreiben der 48er. Bei den Meldorfern verfing das nicht. Sie wollten Heinrich von Zütphen schützen, der dann gleich am Nachmittag erneut predigte. Am Montag folgten die Meldorfer der Aufforderung aus Heide und erschienen dort zur Landesversammlung. Sie bestätigten, von Zütphen nur fromme Predigten gehört zu haben. Der Meldorfer Pastor Boie schrieb an die 48er, es ginge nicht darum, Unruhe zu stiften, sondern das Wort Gottes zu lehren. Nach anfänglichen Tumulten kam die Versammlung zur Ruhe. Am Ende glaubten sich die Meldorfer in Sicherheit und baten Heinrich von Zütphen bis Weihnachten zu bleiben.

Ein Mob betrunkener Bauern

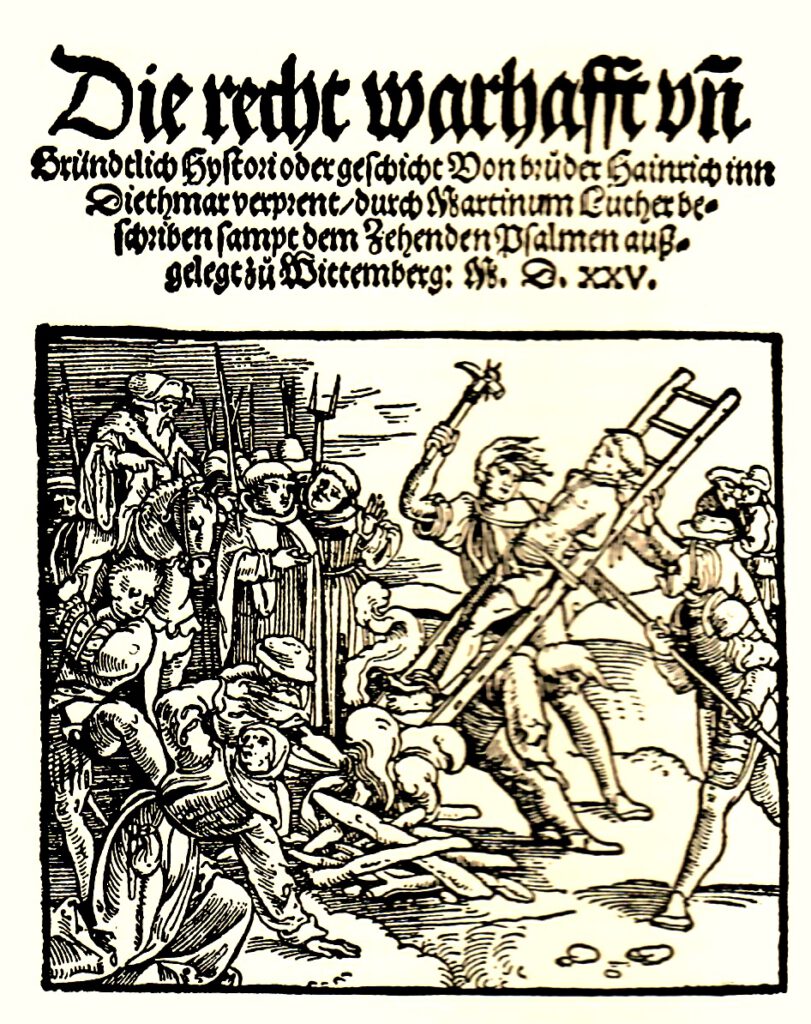

Prior Tornebach wollte das nicht gefallen. Er nahm Kontakt zu den Franziskanern in Lunden auf. Die ließen die in Lunden wohnenden 48er Peter Nanne, Peter Swyn und Klaus Rode ins Kloster kommen und überzeugten sie, das gegen Bruder Heinrich Gewalt zu üben sei. Er sollte gefangen und auf dem Scheiterhaufen sterben, bevor die Sache in Dithmarschen noch weitere Kreise zog. Ohne zu wissen, worum es ging, versammelten sich rund 500 Bauern symbolträchtig in Hemmingstedt. Als ihnen eröffnet wurde, worum es ging, wollten einige nicht mitmachen. Martin Luther schrieb, dass sie hätten „gesoffen daselbst drei Tonnen Hamburger Bier, daß sie desto mutiger waren“.

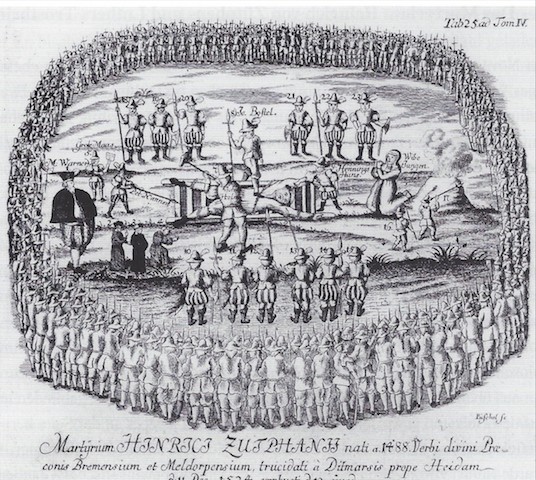

Zütphen wird zum Märtyrer

Die Bauern überfielen das Haus von Pastor Boie, hausten fürchterlich und schleiften Heinrich von Zütphen nackt und gefesselt nach Heide. Dort wurde er über Nacht eingesperrt und von den trunkenen Häschern verhöhnt. Am kommenden Tag wurde kein Gericht gehalten. Der – angeblich – erkaufte Vogt Schösser Maes verurteilte ihn „zum Feuer“. Doch das wollte an diesem Tag nicht brennen. Der Versuch der Witwe Wibe Junge, den Mönch durch Zahlung der 1.000 Gulden Strafgeld freizukaufen, scheiterte. Die Frau wurde brutal misshandelt, Heinrich von Zütphen dann auf eine Leiter gespannt und langsam und grausam zu Tode gequält. Allerdings gelang es nicht, ein Feuer zu entzünden und Zütphen zu verbrennen. Am nächsten Tag flammte die Wut erneut auf. Der Leichnam wurde zerteilt und bis auf den Rumpf verbrannt. Der wurde beerdigt, und Zeitzeugen berichteten, auf dem Grab seien Freudenlieder gesungen und getanzt worden.

Martin Luther als erster Chronist

Martin Luther (*1483-1546†) kannte und schätzte Heinrich von Zütphen seit der gemeinsamen Zeit in Wittenberg. Er blieb auch danach mit ihm in Kontakt. Nach seinem Martyrium beschrieb er die Umstände seines Todes genau und wortgewaltig und sorgte dafür, dass die Geschichte im Februar oder März 1525 auf Hoch- und Niederdeutsch weite Verbreitung und große Aufmerksamkeit fand. Der Tod von Heinrich von Zütphen beschäftigte nach Luther noch viele Geistliche und Literaten. Philipp Melanchton (*1497-1560†), Universalgelehrter und enger Freund Luthers, dichtete zu Ehren Heinrichs in einem Epigramm in 170 Versen. Zum 300-jährigen Jubiläum erzählte der Theologe Claus Harms (*1778-1855†) ebenfalls die Geschichte auf Platt nach. Klaus Groth (*1819-1899†), der mit dem „Quickborn“ Niederdeutsch wieder zur Literatursprache machte, nahm sich der Geschichte an. Die Zeit zwischen der Schlacht bei Hemmingstedt 1500 und der sogenannten „letzten Fehde“ 1559 gilt als die Glanzzeit der „Bauernrepublik“ Dithmarschen. Das Schicksal Heinrich von Zütphens ist sicher eines der schrecklichsten Kapitel dieser Phase.

-ju- (0325)*

Quellen: Frank Trende (Hrsg.), Heinrich von Zütphen – Reformationsmärtyrer in der Bauernrepublik Dithmarschen, Heide, 2024, Boyens Buchverlag, ISBN 978-3-8042-1581-8

Bildquellen: Vignette/Titelblatt Luther: aus Hans Lille, Martin Luther – eine Bildbiographie; Heinrich von Zütphen: Ansgarkirche Bremen – gemeinfrei; Ablasshandel: Bild von 1510; Foltertot Zütphen.: Aus Monumente inedita rerum Germanicarum praecique Cimbrcarum et Megapolensium;IV, Leipzig 1745