Als Leibarzt des Königs ging Johann Friedrich Struensee (*1737-1772†) in die Geschichte Dänemarks ein. Zwischen 1768 und 1772 stieg er erst zum Leibarzt des labilen und geisteskranken Königs Christian VII. (*1749/1766-1808†) und schließlich Alleinregierenden in Dänemark auf. Geprägt von der Aufklärung schaffte er Privilegien für Höflinge und den Adel ab und verordnete in kürzester Zeit eine große Anzahl von Reformen. Damit machte er sich viele Feinde, vor allem, weil er am Ende nur noch von oben befahl. Auf Betreiben seiner Widersacher endete sein Leben mit seiner Hinrichtung.

Pastorensohn wird Amtsarzt

Johann Friedrich Struensee wuchs als zweites von sechs Kindern in einem pietistischem Pastorenhaus in Halle auf. Schon mit 15 Jahren begann er dort das Medizinstudium, das er 1757 mit einer Doktorarbeit „Über die Schäden bei verkehrten Körperbewegungen“ abschloss. Im selben Jahr wurde sein Vater Adam Struensee (*1708-1791†) Hauptpastor an der Trinitatiskirche in Altona. Johann Friedrich folgte ihm und wurde am 3. Februar 1758 Amtsarzt für die Stadt sowie die Grafschaft Rantzau, und die Herrschaft Pinneberg. Struensee kümmerte sich darum, die Hygiene zu verbessern, um Seuchen einzudämmen. Er führte die Pockenimpfung ein und ordnete an, dass jedes Waisenkind ein eigenes Bett haben sollte. Neben seiner medizinischen Tätigkeit engagierte sich Struensee auch journalistisch. Vier Jahre bis zum Verbot 1763 durch den Hamburger Hauptpastor gab er die Schrift „Zum Nutzen und Vergnügen“ heraus. Darin findet sich viel satirische Kritik an der Ärzteschaft und am Adel. Struensee war stark beeinflusst vom Gedankengut der Aufklärung. Mit neuen und modernen Heilmethoden baute er sein Renommee als Arzt auf.

Der Amtsarzt wird Reisearzt

Auch Struensees guter Ruf veranlasste Schack Graf Rantzau (*1717-1789†) dazu, ihn 1768 als Reisearzt für die anstehende Europatour des labilen und geisteskranken jungen dänischen Königs Christian VII. (*1749/1766-1808†) zu engagieren. Zwar war Rantzau 1762 vom dänischen Hof verwiesen worden, verfügte aber in der Nähe des Königs über Freunde wie dessen Hofmarschall Conrad Holk (*1748-1800†). Während der Reise durch Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich erwarb Struensee auch durch seine ruhige Art das Vertrauen des Königs. Im Januar 1769 kehrte Christian VII. von der „Grand Tour“ nach Kopenhagen zurück. Auf Struensee wollte er nun nicht mehr verzichten und ernannte ihm zum Leibarzt, der bald auch den Titel „Königlicher Vorleser“ erhielt.

Vom „Königlichen Vorleser“ zum Politiker

Johann Friedrich Struensee machte nun Karriere in Kopenhagen. Er brachte ein „Pockenimpfanstalt“ auf den Weg und impfte im Mai 1769 den knapp zweijährigen Kronprinzen Friedrich (*1768-1839†). In den Augen von dessen Mutter, der jungen Königin Caroline Mathilde von Großbritannien (*1751-1775†), rettete er damit dem dänischen Kronprinzen das Leben. Der König machte Struensee auch zum Leibarzt seiner Frau, die ihm damit näher kam. Weil Hofmarschall Conrad Holk zwischen dem König und dessen Frau Feindschaft stiftete, wurde Struensee schon 1769 in Hofintrigen verwickelt. Im Frühjahr 1770 verliebten sich Caroline Mathilde und Struensee und begannen eine intime Beziehung. Nun brauchte Struensee politische Macht, um am Hofe überleben zu können. Wieder waren es Freunde aus der Altonaer Zeit wie Enevold Brandt und Schack Graf Rantzau, die Struensee berieten. Seine Macht beruhte darauf, dass er nun Günstling des Königs war.

Eine Radikalkur für Hof und Staat

Im Sommer 1770 waren der König und Struensee in den Herzogtümern. In diesem Sommer begann der Umbau des Hofes. Conrad Holk, der als Hofmarschall gegen Caroline Mathilde intrigiert hatte und den labilen König zu übermäßigem Alkoholkonsum und Exzessen anregte, wurde durch den Struenseevertrauten Enevold Brandt (*1738-1772†) ersetzt. Vorbereitet wurde auch der Abschied vom Johann Hartwig Ernst von Bernstorff (*1712-1772†), dem Chef der Deutschen Kanzlei und Außenminister Dänemarks sowie einflussreichsten Politiker im dänischen Staat seiner Zeit. Am 4. September 1770 wurden zwei Kabinettsordres ausgestellt. Die eine legte fest, dass in Zukunft in Dänemark weniger Adelstitel vergeben werden sollten, die zweite führte die Pressefreiheit ein. Kurz danach wurde J.H.E. Bernstorff entlassen und auch die übrigen Mitglieder des bis dahin so mächtigen „geheimen Regierungskonseils“ erhielten ihren Abschied; das Gremium wurde zum Jahresende aufgelöst.

Ein einsamer Reformer

Struensee ging es darum, Dänemark im Sinne des aufgeklärten Absolutismus zu reformieren. Es gab dafür jedoch kaum überlegte detaillierte Pläne. Zudem hatte der Mediziner keinerlei Erfahrung mit Verwaltung. Ihm war nicht bewusst, dass tiefgreifende Reformen von Beamten vorbereitet und mitgetragen werden mussten. Da er seinen Mitarbeitern auch nicht viel zutraute, wurde die Art seiner Führung bald als diktatorisch empfunden. Selbst die besten und notwendigsten Vorschläge wurden abgelehnt, weil er seine Beamten arrogant behandelte und ein Prinzipienreiter war. Zunächst wurde noch über Kabinettsordres von Christian VII. regiert, die Struensee verfasst hatte.

633 Dekrete in 16 Monaten

Struensee erließ in den 16 Monaten seiner „Herrschaft“ allein 633 Dekrete. Sie betrafen fast alle Lebensbereiche, auch und besonders die Hofhaltung. Er schickte viele Höflinge nach Hause, Titel sollten nur nach Verdiensten verteilt werden, „Standespersonen“ konnten ihre Dienerschaft nicht mehr vom Staat im Alter versorgen lassen. Das wie auch das Ende der Standesgerichte und ihr Ersatz durch Hof- und Staatsgerichte – und damit auch eine gewisse Gewaltenteilung – überlebten ihn. Struensee reformierte auch das Hospital- und Armenwesen, die Rechtspflege, die Finanzverwaltung und die Universität. Er strich elf Feiertage und das Heer wurde halbiert. Er ließ Findelhäuser bauen, öffnete die Parks für die Bürger, beendete die Folter, schaffte die Patronymische Namensgebung ab und führte Dänisch als Schulsprache ein. Ein Gebot der Zeit schien es auch, die merkantilistische Subventionspolitik sowie Importverbote aufzuheben. Verschlimmert durch eine Missernte kam es jedoch zu einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise und Hungersnot im Land. Sie erleichterten Struensee, die Agrarreformen fortzusetzen und die seit 1755 laufende Auflösung der Feldgemeinschaften fortzusetzen. Zudem verbot er, Getreide auszuführen oder daraus Schnaps zu brennen. Ende 1771 erlaubte er im Sinne der von ihm propagierten Glaubensfreiheit den Aufbau der Herrenhuter Brüdergemeinde Christiansfeld bei Kolding. Dass die Reformen vernünftig und im Geist der Zeit waren, wurde nicht erkannt, weil Struensee nicht nur für die ehemalige Führungselite immer mehr zum Feind wurde.

Der letzte Sommer

Das Jahr 1771 wurde zum Schicksalsjahr für Struensee, seine wenigen Gefährten und Caroline Mathilde. Durch die zunehmend diktatorische Art von Struensee verlor er seine Freunde und gewann immer mehr Feinde. Der geisteskranke König und sein enger Kreis igelten sich im Sommer und Herbst 1771 auf Schloss Hørsholm (Hirschholm) ein, während in der Hauptstadt Unruhen ausbrachen. So zog eine unbewaffnete Schar von Zimmerleuten zum Schloss, die auf ihren Lohn warteten. Struensee soll darauf die Besinnung verloren und Fluchtpläne gemacht haben. Er ließ sich auf jeden Fall nicht mehr in der Öffentlichkeit sehen. Am 14. Juli 1771 machte Christian VII. Struensee zum „geheimen Kabinettsminister“. Nun konnte er die Ordres selber unterschreiben und so direkt herrschen. Eine Woche später wurde die am 7. Juli 1771 geborene Louise Auguste auf Hørsholm getauft. Die Tochter der Königin wurde in Kopenhagen schon als „la petit Struensee“ bezeichnet. Die öffentliche Wut kochte über, als am gleichen Tag Struensee und Enevold Brandt zu dänischen Lehensgrafen erhoben wurden.

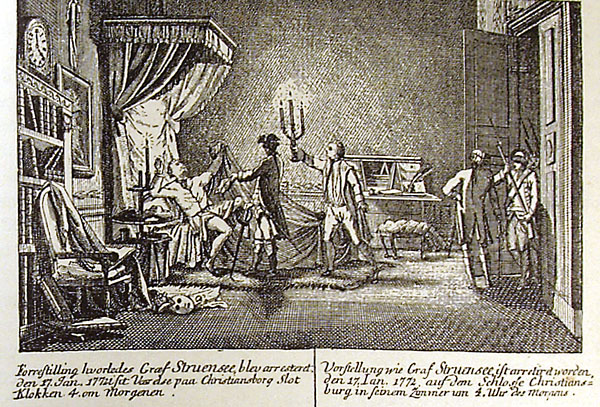

Ein grausames Ende

Weil auch die Kavallerie-Garde aufgelöst werden sollte, kam es am Weihnachtsabend 1771 in Kopenhagen zu Meutereien. Angestachelt auch durch die Diffamierungen der Dank Struensee freien Presse, eskalierte die Situation. Die Königswitwe Juliane Marie wurde eingespannt, im Hintergrund zog der Lehrer des Erbprinzen Friedrich, Ove Guldberg, die Fäden. Am Ende musste der König zustimmen und nach einem Maskenball auf Christiansborg am 17. Januar 1771 wurden Struensee und Brandt um vier Uhr morgens im Bett verhaftet. Am 24. April 1772 wurden beide „wegen Verletzung der Majestät“ gemäß dem Jyske Lov zum Tode verurteilt. Struensee wurde neben dem Verhältnis zur Königin – das er sofort gestand – vorgeworfen, er habe die Macht des Königs an sich gerissen und missbraucht. Der Geisteszustand des Königs spielte im Prozess keine Rolle. Am 28. April 1772 wurden auf dem Østre Fælled in Kopenhagen erst Brandt, dann Struensee auf dem Schafott geköpft, die Leichen gevierteilt und auf dem alten Richtplatz Vestre Fælled für vier Jahre auf Räder geflochten.

Nachspiel und Nachwirkung

Caroline Mathilde war 21 Jahre alt, als dies alles passierte. Schon am 14. März 1772 wurde ein Scheidungsverfahren gegen sie eröffnet. Sie sollte nach Aalborg verbannt werden, doch intervenierte ihr Vater, der englische König Georg III. (*1738/1760-1820†). Er forderte die Mitgift zurück und bestimmte, dass seine Tochter in sein Herrschaftsgebiet zurückkehren sollte. Bevor sie das tat, wurde ihr am 31. Mai 1772 ihre Tochter Louise Auguste weggenommen. Während die Mutter nach Celle zog und dort schon 1775 starb, machte „la petit Struensee“ Karriere und wurde durch die Heirat mit dem abgeteilten Herrn Herzog Friedrich Christian II. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (*1765-1814†) und durch eine enge Bindung an den dänischen Königshof historisch bedeutend.

Die Reformen von Johann Friedrich Struensee hatten in ihrer Mehrzahl erst einmal keinen Bestand, wurden allerdings nach 1784 fast alle von der Regierung für den neuen dänischen Gesamtstaat umgesetzt. Nach Ansicht einiger Historiker hat Struensee wenig eigene Ideen realisiert, sondern umgesetzt, was in der Zeit der Aufklärung angesagt war. Fast alle sind jedoch übereinstimmend der Ansicht, dass er zum Regieren ungeeignet war.

-ju- (0125*)

Quellen: Sven Cedergreen Bech, Johann Friedrich Struensee, in: Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon, Bd. 5, S. 259 – 264, Herausgegeben von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 1979, Neumünster, Wachholtz Verlag, ISBN 3529 02645 X; Wikipedia

Bildquellen: Vignette: Jens Juel; Residenzmuseum Celle; Struensee: Porträt Christian August Lorentzen, Nationalmuseum Frederiksborg; Christian VII: Porträt von Alexander Roslin, Nationalmuseum Frederiksborg; Christian VII. und Frau, Miniatur von Andreas Thorsborg, Schloss Celle; Szene Hørsholm: Kristian Zahrthmann, Hirschsprung Collection; Verhaftung: Fabricius: Illustre Danmarkshistorie for folket, 1915; Hinrichtung: zeitgenössisches fliegendes Blatt