Die Fraktur, eine zunächst seltene Stilvariante der späten gotischen Buchschrift Textura, wurde im 16. Jahrhundert als Drucktype sehr populär und blieb es bis in das 20. Jahrhundert. Typisch für die Fraktur und andere gebrochene Schriften sind die Verwendung von Ligaturen, also Buchstabenverbunden, die bis heute im Deutschen zum Beispiel als „ß“ erhalten geblieben sind. Typisch sind auch zwei unterschiedliche Formen des Kleinbuchstabens „s“ – einmal als Inlaut-s und als Schluss-s.

Die „deutsche Schrift“…

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele handschriftliche, auch amtliche Dokumente, in sogenannter „Deutscher Schrift“ abgefasst, die auch Kanzlei-Schrift, Current- oder Kurrent-Schrift genannt wurde. In Dänemark nannte man sie „Gotisk“. Seit dem 19. Jahrhundert blieb die Gotische Schrift vor allem im deutschen Raum erhalten, weshalb sie als „deutsche Schrift“ bekannt wurde, während die humanistische Antiqua als „lateinische Schrift“ bezeichnet wurde. Im deutschen Sprachraum wurde die Antiqua für Fremdwörter, lateinische Zitate, Eigennamen und als Auszeichnungsschrift verwendet, um etwas hervorzuheben.

… wird schnell

Die gotisch-deutsche Schreibschrift entwickelte sich in der Frühen Neuzeit weiter, mit einem zunehmenden Gebrauch von Großbuchstaben – nicht mehr nur am Satzanfang und für Eigennamen ‒ sowie einer stärkeren Individualisierung des Schriftbildes. Im 18. Jahrhundert wurden die Buchstaben noch enger miteinander verbunden und das Schriftbild war oft schrägrechts geneigt. Seit dem 15. Jahrhundert entwickelten sich zwei Haupttypen:

Einmal die durch Regelmäßigkeit geprägte Kanzleischrift und die flüssige, schwungvollere Kurrentschrift, die aus der gotischen Kursive entstand („kurrent“ = schnell dahinfließend). Die Kanzleischrift wurde vor allem für amtliche Schriftstücke und Dokumente genutzt, während sich die Kurrentschrift ab dem 16. Jahrhundert als übliche Schrift für Korrespondenzen im gesamten deutschen Sprachraum etablierte.

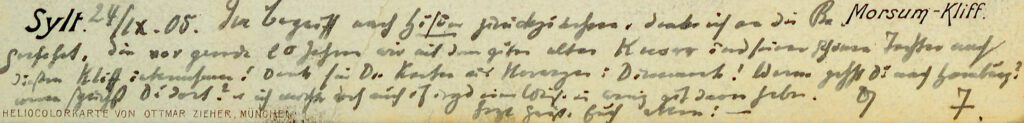

genfahrt, die vor gerade 20 Jahren wir mit dem guten alten Knorr und seiner schönen Tochter nach

diesem Kliff unternahmen! Dank für D/e Karten aus Norwegen u Dänemark! Wann gehst Du nach Hamburg?

wann sprichst Du dort? – ich möchte doch auch [a]uf irg[en]d eine Weise ein wenig gut davon haben.

Hrzl Grüße Euch allen! – D/ T. (Ein Gruß von Sylt von Ferdinand Tönnies)

Ludwig Sütterlin schafft Ordnung

Im Zuge der kulturellen Reformbestrebungen um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde nach neuen Schriftformen gesucht. Der Berliner Grafiker Ludwig Sütterlin entwarf 1911 im Auftrag des preußischen Kultur- und Schulministeriums eine zeitgemäße Idealvariante der deutschen Schrift. Diese sogenannte „Sütterlinschrift“ sollte als Ausgangsschrift mit einem Normalalphabet einen kindgerechten Schreibunterricht ermöglichen. Von 1915 an wurde sie in den preußischen Schulen eingeführt und nach 1919 übernahmen sie auch andere deutsche Schulverwaltungen. In den 1920er Jahren löste die Sütterlinschrift zunehmend die bis dahin übliche Form der deutschen Kurrentschrift ab. 1934/35 wurde sie in ganz Deutschland als Teil des offiziellen Lehrplans für verbindlich erklärt. 1941 schafften die Nationalsozialisten die deutsche Schrift als im Schulunterricht zu lehrende Normalschrift ab.

Alte Quellen lesen

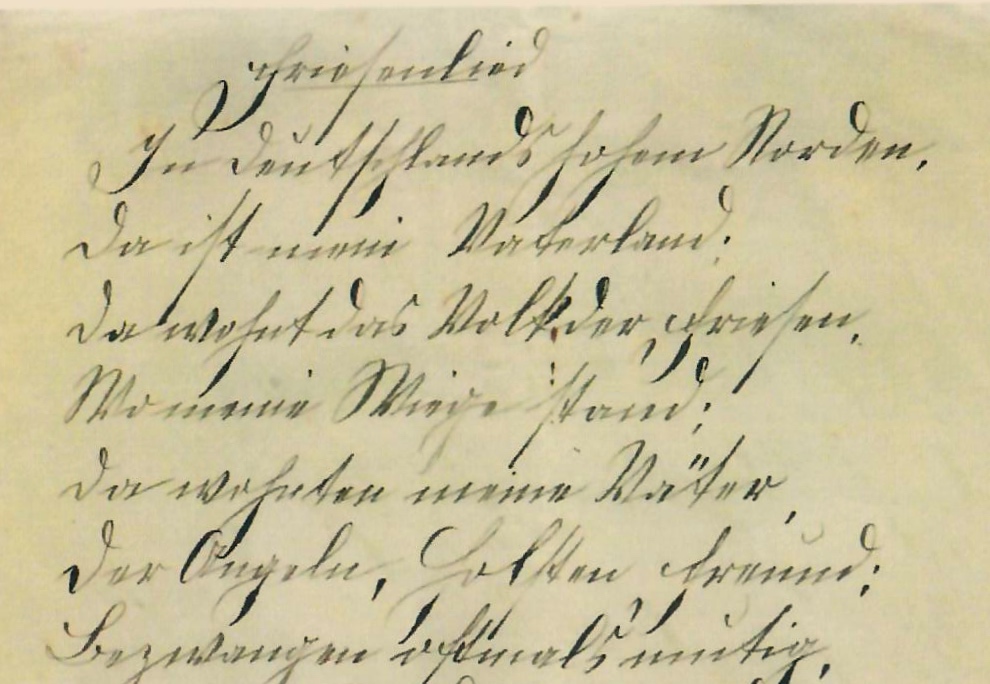

Um alte Quellen erschließen zu können, ist auf dieser Seite ein altes Blatt dänischer Herkunft abgebildet, dass sowohl die kalligraphierte (als schönschriftliche) als auch die Handschriftformen zeigt. Weitere Hinweise und Übungen zur Kurrentschrift bzw. „Sütterlinschrift“ finden sich unter https://gonline.univie.ac.at/erste-schritte-in-kurrent/ sowie www.suetterlinschrift.de.

Tatjana Trautmann, (0725)

Literaturauswahl: Kurt Dülfer, Hans-Enno Korn, Karsten Uhde, „Schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 16.-20. Jahrhunderts“, 12. Auflage., Marburg 2007; Hans Wilhelm Eckardt, Gabriele Stüber, Thomas Trumpp, „Paläographie, Aktenkunde, archivalische Textsorten. ‘Thun kund und zu wissen jedermänniglich‘“, Neustadt an der Aisch 2005.; Hans-Werner Goetz, „Proseminar Geschichte: Mittelalter“, 4. Aufl., Stuttgart 2014; Martina Hartmann, „Mittelalterliche Geschichte studieren“, 2. Aufl., Konstanz 2007; Ernst Opgenoorth, Günther Schulz, „Einführung in das Studium der Neueren Geschichte“, 7. Aufl., Paderborn 2010.

Abbildungen: Friesenlied – Archiv Antje Dietrichsen; Dänische Schriftproben – Privat; SHLB, Nachlass Ferdinand Tönnies, Cb 54.51: Paulsen, 254 – Karte Sylt 1905